Das nuvens que brotam do chão, ou a farsa da distância.

Arte: “Ensino Remoto” da Izabela Schaus do perfil @raw_speech no Instagram

Por exemplo, a forma da madeira é alterada quando dela se faz uma mesa. No entanto, a mesa continua sendo madeira, uma coisa sensível e banal. Mas tão logo aparece como mercadoria, ela se transforma numa coisa sensível-suprassensível. Ela não só se mantém com os pés no chão, mas põe-se de cabeça para baixo diante de todas as outras mercadorias, e em sua cabeça de madeira nascem minhocas que nos assombram muito mais do que se ela começasse a dançar por vontade própria. (Marx, O Capital)

Uma das principais tarefas da crítica é identificar a maneira através da qual se expressa o fetiche. Isso implica, especialmente, revelar onde estão e quais são as mercadorias contemporâneas, isto é, como determinado estágio e posição do modo capitalista de produção opera para aprofundar a mercantilização a vida. De forma breve, a crítica tem a tarefa de cultivar minhocas na cabeça da classe trabalhadora.

Tentarei com este texto, estabelecer um diálogo com uma necessária e farta crítica que tem aparecido a respeito das experiências de EaD/Ensino Remoto[1], etc, impostas nas universidades e escolas a partir da oportunidade que o mercado enxergou com a chegada do Sars-CoV-2. Aliás, diga-se de passagem, somente a classe proprietária, que reduz a classe trabalhadora a mão (ou perna) de obra, seria capaz de imaginar e colocar em prática alguma relação de vantagem com o surgimento de uma doença tão devastadora como tem sido a COVID-19. A desumanização da burguesia segue a passos tão largos que ela enxerga o vírus como um aliado ou como um igual.

Para tentar ampliar o escopo da crítica já realizada, este texto não vai partir da problematização do ensino/educação, mas da distância. É preciso apontar, pelo menos, parte do uso mercantil da distância dentro daquilo que se chama EaD, de modo a ajudar no desvelamento de um fetiche que fortalece uma crescente adesão a este processo de trabalho por parte das categorias docente, discente e TAE, isto é, a ideia de que a EaD tem aproximado pessoas, que as plataformas de aula têm sido uma aliada para reunir, eliminando as distâncias resultantes do isolamento social ampliado obrigatório ou até mesmo abrindo uma brecha para possibilitar maior acesso aos estudos onde “a universidade pública não chega”. É hora de politizar a distância.

Cidade, fetiche e consenso.

Talvez seja mais uma herança da estrutura escravocrata. Durante séculos, no Brasil, a infraestrutura urbana era realizada pelas pessoas escravizadas: transporte, esgoto, água, etc, tudo era feito pela força física de pessoas pretas. Desta forma, combinada à invisibilização social da história destas pessoas, surge a ocultação do modo de funcionamento das cidades. Aparentemente, a população que tem acesso às infraestruturas urbanas não sabe como elas funcionam, e tampouco se interessa por isso, num sintomático desdobramento da ojeriza da elite brasileira pelo o trabalho. Enquanto isso, a maioria da população continua sem ter acesso às infraestruturas mais básicas…

Talvez seja mais uma consequência do modo capitalista de produção do espaço. A cidade é constantemente atualizada a partir de políticas urbanísticas que privilegiam a importação de tecnologias para os serviços básicos – como pontos de ônibus europeus para o nosso verão – mas o processo de tomada destas decisões, cada vez mais, torna-se uma mera regulação de oportunidades mercantis “afastado da política”, longe do envolvimento e participação populares. Enquanto isso, a maioria da população continua sem ter acesso às infraestruturas mais básicas…

Combinando as duas origens, a consequência é um aprofundamento do aspecto de fetiche que a paisagem urbana adquire. A cidade tem sua aparência revelada pelo que está acima da superfície do solo, ocultando parte da essência de seu funcionamento, de sua (re)produção, aquela que está embaixo da terra, nas tubulações, canais, galerias… Torna-se comum, portanto, atribuir aspectos divinos a realizações bastante mundanas. Não sabem por onde caminha os materiais descartados em seu dia a dia, mas se assustam quando uma chuva forte revela rios, também escondidos, já repletos de dejetos e com uma revolta contra as margens e pistas que os cercaram por todos os lados. Não sabem como circula a água pelas tubulações da cidade, seus estoques e reservatórios, mas oram aos céus pela chuva quando, em incêndios, deparam-se com válvulas inúteis, gargantas secas que invalidam a presença do corpo de bombeiros. Não reparam na população que coleta seu lixo, varrem suas ruas, e somente as greves de garis é que conseguem trazer à tona a existência de trabalhadoras e trabalhadores ignoradas/os em seus direitos básicos.

A cidade, portanto, torna-se um complexo labirinto onde diferentes distâncias, físicas ou sociais, confundem-se o tempo todo devido à fragmentação da paisagem aparente. A origem, o caminho das coisas, sua destinação, sua movimentação, seus processos, estão o tempo todo em reconstrução, em atualização, em disputa.

Em relação à internet não é diferente. Existe uma enorme disputa bastante terrena que costuma ser atribuída, pelo senso comum, aos céus, às nuvens… Essa ideia etérea sobre a circulação de dados alimenta determinadas ilusões a respeito de uma suposta onipresença internética. Mas internet não é rádio e os dados não circulam por ondas…

Um dos desdobramentos desta ilusão, retomando o centro do debate deste texto, é uma falsa noção de que o EaD possui uma onisciência concretizada na capacidade de democratização da informação – diferenciada do “presencial” – na medida em que estaria em todo lugar, descendo das nuvens para trazer a palavra aos incréus abandonados!

Não é difícil imaginar a origem do senso comum a respeito da onipresença da internet. A transmissão de informações por ondas de rádio já seria suficiente, mas a conexão de aparelhos celulares através do sistema GSM e que deu origem aos celulares de segunda, terceira, quarta e agora quinta gerações (2,3,4 e 5G) auxiliam a criar a imagem de que os dados da internet são produzidos e circulam pelo ar. Mas, como veremos, a realidade é um pouco mais complexa e mundana. De toda maneira, esta sensação de uma atmosfera onde os dados estão diluídos como se fossem moléculas alimenta uma visão social de mundo na qual as oportunidades estão disponíveis para todas e todos.

A popularização da internet por meio da Wide World Web(www) se dá nos anos 90, período de configuração da noção de globalização ancorada na tese do fim da história. A ideia de um mundo para todos chega com suporte digital e virtual. Trata-se de história conhecida, na qual diversas realizações técnicas permitem a disseminação da apropriação de um mundo único, um planeta casa, via satélite; esta percepção, por sua vez, será alimentada pelo direcionamento, por determinadas noções ambientais que se tornarão hegemônicas, como a ideia de sustentabilidade, da existência de um futuro comum para a humanidade, aplainando as diferenças do passado. Tais diferenças, aliás, deixariam de existir na medida em que a história havia chegado ao fim, retirando de cena o conflito social e a luta de classes, devido à queda do muro de Berlim, e ao derretimento da Cortina de Ferro pelo futuro garoto propaganda da Louis Vuitton[2]. Os anos 90 foram, provavelmente, a maior concentração de teorias do consenso que já existiu, e estas ideias ganhavam, com a popularização da www, um suporte intensivo que ideologicamente alimentava a noção da existência de uma crescente conexão das pessoas do mundo inteiro e em todo o planeta.

Obviamente que este momento determinante para a confirmação do neoliberalismo como modus operandi do capital é mais complexo do que foi dito aqui, mas este resgate é importante para evidenciar um caráter ideológico por trás do senso comum da internet onipresente, ou seja, não é apenas a ignorância do funcionamento das infraestruturas que alimenta a ilusão dos dados flutuando na atmosfera do planeta, mas uma crença de que o mercado faz parte da natureza humana, de que a democracia da informação está plena e igualitária, de que a tecnologia navega acima das disputas sociais, enfim, uma visão social do mundo que incorpora o consenso como realidade consumível.

A internet não está nas nuvens

Para romper com esta construção ideológica a respeito da internet e de sua capacidade onipresente de disseminação de informações, condição necessária para a justificar uma suposta vantagem da EaD, é preciso recorrer à materialidade das coisas. É importante compreender que, ao contrário do que se imagina, quando fazemos um download estamos erguendo dados até nós, e ao operarmos um upload, realizamos algo mais próximo de enviar os dados para caminhos profundos e sombrios. É preciso realizar o fato de que as nuvens brotam do chão.

Ao se apropriar do materialismo histórico, Milton Santos desenvolve todo um conjunto de categorias necessárias para espacializar, para territorializar o marxismo. Uma das variantes categóricas que ele desenvolve diz respeito à maneira como o trabalho organiza a transformação da história humana segundo o materialismo histórico. Assumindo o trabalho no território como técnica, o geógrafo constrói a categoria de meio-técnico (posteriormente incluirá científico-informacional) para produzir interpretações de como a implementação de técnicas no espaço revelam fatores ocultos da sua produção. A partir da organização, complexificação e renovação das técnicas, captadas através do meio-técnico-científico-informacional, o autor abre um campo de reflexões capaz de organizar os rumos sociais pelo viés materialista do trabalho incorporado no território[3].

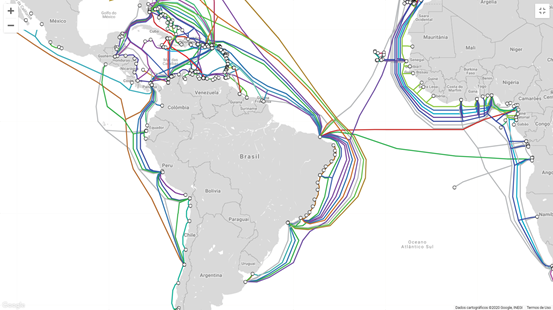

Partindo deste pressuposto é possível compreender que, ao contrário do senso comum do alcance irrestrito das redes, o acesso à internet é tão insuficiente e desigual como qualquer outra infraestrutura urbana… Afinal, trata-se de mais uma infraestrutura, de mais uma técnica que equipa o território. Existe materialidade na internet, o meio técnico-científico-informacional é palpável, custa dinheiro, e, quando atua junto a qualquer outra mercadoria explorada pelo mercado, não garante acesso universal. Pode ser surpresa para muitas pessoas, mas a internet é transmitida pelo mundo através de cabos que criam uma rede de transporte de dados (backbones) que conecta o usuário (você) aos servidores onde os dados estão armazenados, configurando um caminho de vai e vem, inclusive com engarrafamentos, problemas nas autopistas, etc…

Estes cabos são subterrâneos em sua maioria, cortando o território nacional, e submarinos[4], por exemplo, para conectar diferentes países e continentes que possuem troca de dados muito intensa ou, sobretudo, para conectar, segundo uma geopolítica da informação, países que são fornecedores de dados (periferia) e países que são produtores (e armazenadores) dos mesmos (centro). A manutenção e instalação destes cabos submarinos, por exemplo, costuma ser feita por empresas privadas, as mesmas que utilizarão os cabos, por exemplo, a google pode atualizar suas “estradas” instalando mais cabos entre diferentes lugares para aumentar sua capacidade de circulação de informações. A transmissão via wi-fi é dependente da existência de cabos que levem os dados a uma antena ou roteador que conseguirá gerar a nuvem imediata e de menor alcance. Procure em sua casa e verás que, sem o cabo, não há wi-fi que persista[5].

Figura 1: mapa com os cabos submarinos que se relacionam com o Brasil. (retirado de: https://www.submarinecablemap.com/#/ – recomendo a visita ao site para ver mais)

Não à toa, quando escreveu o prefácio para o Brasil de seu “Cypherpunks: liberdade e o futuro da internet” (2012)[6], o ativista Julian Assange chamou a atenção para a dependência que nós, brasileiras/os temos em relação ao Estados Unidos. Segundo ele:

A mesma coisa acontece com os cabos de fibra óptica. A próxima grande alavanca no jogo geopolítico serão os dados resultantes da vigilância: a vida privada de milhões de inocentes. Não é segredo algum que, na Internet, todos os caminhos que vão e vêm da América Latina passam pelos Estados Unidos. A infraestrutura da internet direciona a maior parte do tráfego que entra e sai da América do Sul por linhas de fibra óptica que cruzam fisicamente as fronteiras dos Estados Unidos. O governo norte-americano tem violado sem nenhum escrúpulo as próprias leis para mobilizar essas linhas e espionar seus cidadãos. E não há leis contra espionar cidadãos estrangeiros. Todos os dias, centenas de milhões de mensagens vindas de todo o continente latino-americano são devoradas por órgãos de espionagem norte-americanos e armazenadas para sempre em depósitos do tamanho de cidades. Dessa forma, os fatos geográficos referentes à infraestrutura da internet têm consequências para a independência e a soberania da América Latina. (ASSANGE, 2012)

Por mais que não seja este o objetivo do debate principal deste texto, não pode fugir ao entendimento da tecnificação do território a escala do alcance de suas interferências. A disputa geopolítica pela informação passa pela compreensão de que cabeamentos tem sido regularmente promovidos por nações que disputam o imperialismo contemporâneo. Assange, no mesmo livro, comenta como a China tem equipado o cabeamento de parte do continente africano, garantindo, assim, um domínio e ampliação de sua influência no globo. Qual cabo estamos utilizando no momento de leitura deste artigo do Universidade à Esquerda? E por que não temos nossos próprios meios de produção de dados? Uma derivação imediata para o campo da Educação à Distância passa pelos caminhos através dos quais os meios de “ensinamento” estão percorrendo enquanto docentes e estudantes se esforçam para se adaptar à nova técnica… Mais uma vez Assange, em “Quando o Google encontrou o Wikileaks” (2014), ajuda e levantar um problema que, com algumas exceções[7] foi bastante negligenciado (e subestimado) pelo campo acadêmico: a oferta “gratuita” de plataformas de trabalho por empresas privadas.

No entanto, a posição igualmente dominante de corporações norte-americanas, como o Google, embora menos fácil de visualizar, não deve ser ignorada. À medida que o Brasil tenta desenvolver alternativas infraestruturais aos fluxos de dados interceptados pelos Estados Unidos para minimizar a vulnerabilidade do país à espionagem por parte do governo norte-americano, os brasileiros devem receber com cautela corporações norte-americanas que chegam trazendo presentes. (ASSANGE, 2014)

Reconhecendo este desdobramento da materialidade das nuvens como fundamental, entretanto, considero importante permanecer no debate a respeito da categoria distância, para construir, aqui, uma fonte de crítica que possa apontar análises mais abrangentes, inclusive sobre as plataformas utilizadas e suas consequências.

Mas, para o momento, é importante compreender que, para a internet chegar à casa de uma pessoa, é necessário que haja investimento em infraestrutura na região onde habita. Seja o cabeamento, seja a instalação de antenas que replicam o sinal em menor escala, provavelmente uma combinação de ambos. Ora, o meio técnico-científico-informacional é organizado hegemonicamente segundo uma racionalidade vertical que impõe seus tempos e vontades[8] sobretudo, nos espaços mais opacos das cidades e países onde imperam metrópoles incompletas, com uma capacidade de decisão insuficiente e que é regulada, em grande parte, de forma heterônoma. Não existirá, portanto, interesse na universalidade da produção destas infraestruturas, apenas atendimento direto ao mercado, reproduzindo e amplificando as desigualdades racialmente distribuídas no território.

Assim como há inúmeras regiões no país onde não existe tratamento de esgoto e distribuição de água, ou onde a energia elétrica fornecida não apresenta padrão e constância confiáveis; não há condição material suficiente para que a internet seja apresentada como um serviço que beira a universalização. A desigualdade territorial persiste. E, aparentemente, a desigualdade de acesso às nuvens segue a mesma concentração do acesso a um chão urbanizado.

Um dado importante que o IBGE fornece é que 1 em cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet (referente a 2018). Isso ocorre por diversas razões, desde desinteresse ao alto custo de acesso ou aos equipamentos, mas há também uma parcela que não possui nenhuma condição de acesso, o que representaria 4,5% do país, com diferenças regionais gritantes: 1,9% no Sudeste e 13,8% na Região Norte. Da mesma maneira, enquanto nas regiões urbanizadas o serviço não está disponível para 1,2% da população, nas áreas consideradas rurais o índice é de 12%[9]. Mas estes dados não estão levando em consideração a qualidade do serviço ofertado, sua constância e sua capacidade de transmissão de dados. Obviamente que um sistema mais robusto de cabeamento subterrâneo interfere na desigualdade de acesso, o que reflete nas condições reais de uso. Segundo levantamento apresentado pelo Coletivo Intervozes:

O Brasil apresenta desigualdades relevantes em termos de distribuição de redes de telecomunicações que dão suporte à conexão à Internet. Cerca de 30% dos municípios brasileiros não contam com uma rede de transporte, de alta capacidade, para permitir oferta com qualidade ao usuário final. Desses, 53% estão localizadas no Norte e Nordeste do país. As redes móveis 3G e 4G ainda não chegam aos distritos não sede dos municípios. As redes de conexão fixa também não. (Coletivo Intervozes[10])

Um bom exemplo da produção desta desigualdade é compreender como operações urbanas consorciadas (parcerias público privadas urbanísticas) em megacidades, como o caso do famigerado Porto Maravilha no Rio de Janeiro, atuam para intensificar as redes em áreas centrais para atrair negócios. Mas isso aparece, geralmente, como “renovação de calçadas”. Além de manter uma noção ideológica, criando uma sensação de que o setor privado oferece mais conforto e qualidade à população instalando calçadas com materiais nobres e homogêneos, é necessário quebrar as calçadas existentes para passar quilômetros e quilômetros de cabos de fibra ótica para garantir aos futuros centros empresariais, que costumam ser o alvo destas operações, condições de instalar redes suficientes para que o mercado trabalhe sem interrupções. É embaixo da calçada que o tesouro se esconde. E isso não atinge as áreas periféricas das cidades que, inclusive, mal possuem calçadas e nem mesmo calçamento.

É provável que, com a intensificação do home office, haverá alteração do modo como o meio técnico opera a distribuição de internet de alta capacidade na cidade, mas isso somente deve ocorrer nas áreas onde o trabalho precisará de um controle mais rigoroso e preciso, deixando as áreas periféricas, mais uma vez, com condições insuficientes de reprodução até mesmo para a superexploração do infoploretariado.

Revelado, portanto, que a EaD opera em uma base tão material quanto a “presencial”, o que confronta a noção de uma improvável capacidade de expansão da oferta de “educação” em função da especificidade tecnológica, é importante compreender, afinal, qual o sentido da distância.

A sobreposição das distâncias.

O Presidente do SEMESP[11] anuncia na abertura do Mapa do Ensino Superior no Brasil de 2019 que a “EAD garante expansão da educação superior”. Suas palavras são compatíveis com a realidade, na medida em que esta forma de “ensino” tem se expandido de forma explosiva no Brasil, garantindo a manutenção das taxas de lucro das mantenedoras. Mas, ao mesmo tempo, a declaração joga com o senso comum de que a EaD será a redentora da garantia de alcance do acesso ao ensino superior em todo o país, preenchendo a escala continental do Brasil com uma oferta multitudinária de cursos pelas vias da internet.

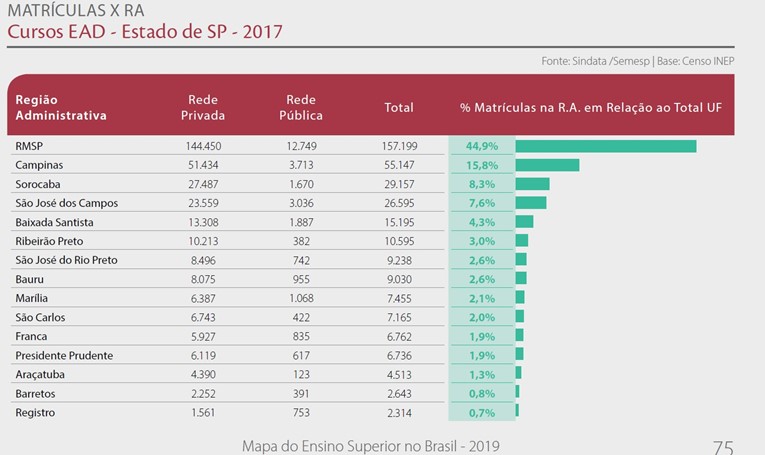

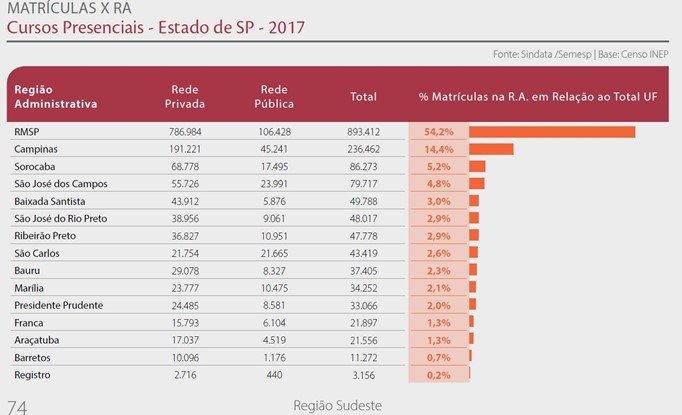

Entretanto, uma análise mais detida do insuspeito relatório demonstra uma aparente contradição. Ao revelar, com toda pompa e orgulho, o mapeamento da distribuição das matrículas em cursos de “educação” à distância no país, o relatório fornece uma evidência do que temos tentado tratar neste texto. A desigualdade de acesso a infraestruturas urbanas inclui o acesso à internet e isto condiciona diretamente uma desigualdade de acesso a cursos de EaD, distribuída da mesma maneira que demais desigualdades urbanas. No caso, segue a mesma desigualdade da oferta de matrículas da educação presencial. Tomemos como exemplo o caso do Estado de São Paulo. Em primeiro lugar, ao contrário do que se poderia imaginar segundo a crença da disseminação da EaD como redentora da inacessibilidade à educação superior, no Estado de São Paulo, que já possui a maior rede de educação superior presencial do país, estão concentradas, também, o maior número de oferta de matrículas EaD.

Com 609 IES que ofertam cursos presenciais e 95, EAD, o estado registrou 1,65 milhão de matrículas presenciais (1,37 milhão estão nas IES privadas) e 350 mil na modalidade EAD. Esses números representam uma queda de 1,0% no caso das matrículas presenciais e um aumento de 19,2% das matrículas EAD. A representatividade do estado no número de matrículas total do país é significativa: 25,2% nos cursos presenciais e 19,9% na modalidade EAD. (SEMESP, 2019, p.73)

Ora, na medida em que os cursos presenciais já eram fartamente disponíveis naquele Estado, seria esperado que as matrículas EaD pudessem estar diferentemente distribuídas pelo país, compensando as condições “terrenas” já existentes. A população de São Paulo, em relação ao restante do país, compreende aproximadamente 21,6% do total[12], portanto, as matrículas acompanham o contingente populacional daquele estado. Esta relação permanece em Minas (aproximadamente 10% da população e das matrículas) e no estado do Rio de Janeiro (8% da população e matrículas). No interior do Estado se São Paulo, segundo suas Regiões Administrativas, a distribuição de matrículas indicada abaixo mantém a proporção relativa à distribuição da população[13]:

Muito além da óbvia relação entre população e matrículas de EaD, deve-se levar em conta o fato de que as áreas mais urbanizadas do estado, e que atraem o maior contingente populacional, são as que concentram infraestrutura mais robusta, e, portanto, concentrarão também as ofertas de matrículas na mesma proporção da distribuição de infraestrutura. Isto parece óbvio quando compreendemos que a internet não está disseminada pelo ar, como se fosse um vírus, mas não é assim que ela costuma ser apresentada, como temos insistido.

Para complexificar ainda mais a situação, apresentamos um outro dado produzido pelo mesmo SEMESP a respeito das instituições privadas de ensino superior “presenciais”:

As regiões administrativas que concentram as matrículas de EaD repetem, de modo praticamente igual, a mesma proporção de matrículas para os cursos presenciais. Apesar de haver a possibilidade de algum município destas regiões (somente a RMSP concentra 39 municípios) contar apenas com o acesso ao ensino superior pelo modo virtual, isso não pode representar uma democratização pela expansão do EaD, mas uma precarização oriunda da periferização de determinados espaços que não recebem investimento suficiente para instalações presenciais, fenômeno típico das desigualdades municipais presentes nas regiões metropolitanas e administrativas. O que a coincidência espacial da distribuição da oferta de matrículas aponta é uma situação em que o presencial e o virtual se sobrepõem, indicando um sentido da utilização da distância que não aparece nas falas elogiosas dos empresários, ministros de estado e coordenadores de curso. No limite, os cursos presenciais servem de base para a disseminação inicial do virtual, para depois serem desativados. Não se trata, portanto, de expansão de matrículas, mas de uma substituição paulatina de seu modo de oferta. Esta metamorfose do ensino superior que está em curso exige a compreensão, dentre outras coisas, do duplo caráter da distância.

A (pequena) distância como mercadoria

Para entender esta condição, pode ser interessante observar os estudos sobre a cidade, principalmente sobre a história das cidades, pois carregam consigo algumas determinações indispensáveis para qualificar a distância, sendo uma das mais fundamentais, a profunda inter-relação entre tempo e espaço nas questões urbanas. Para o entendimento do desenvolvimento do urbanismo, por exemplo, é indispensável partir do pressuposto da existência de uma dialética na qual o espaço, ao mesmo tempo que é tempo, também é espaço; ou, dito de outra forma, o tempo, que ao mesmo tempo é espaço, também não deixa de ser tempo. Este duplo caráter guarda relações com o valor de uso e de troca das transformações espaciais.

Como exemplo, a aceleração da produção de mercadorias oriunda da mecanização da revolução industrial exigiu também, como é sabido, o aumento na rapidez de sua circulação e consumo. Esta relação temporal, a aceleração das mercadorias, será concretizada, dentre outras formas, com a retificação e alargamento de avenidas, ou seja, uma ação espacial que diz respeito, primordialmente, ao tempo. Porém, as avenidas são também interferências espaciais per se que transformam a maneira de utilização da cidade, abrindo espaço para grandes lojas, por exemplo, mas, sobretudo, acelerando o modo de produção e produtividade do setor da construção civil, revelando um importante lugar de geração de valor que vai além da espacialidade de realização do consumo. Isto tudo faz com que as espacialidades urbanísticas sempre sejam entendidas pelo viés temporal em uma cidade e, ao mesmo tempo, as acelerações urbanas também costumam ser apropriadas pelo seu viés espacial.

Toda esta introdução foi necessária para dar conta da politização da distância. Conforme abrimos este texto, o foco crítico no E do EaD tem sido feito de forma muito competente, mas onde está a crítica em relação ao outro elemento desta mercadoria? Para responder a esta indagação, é preciso responder à seguinte pergunta: afinal de contas, qual o sentido da mercadoria “educação”, que é mediada pela telemática, ser nomeada como EaD? Por que não Educação Digital, mantendo a sigla e reforçando o caráter tecnológico vendido como progressista? Esta resposta passa pela interpelação a respeito de qual relação temporal está introjetada na distância do EaD.

Trata-se, obviamente, de uma marca. A ideia de que a EaD alcançará, de fato, lugares distantes não condiz com a realidade material de sua realização. O meio-técnico-científico-informacional envolvido em sua produção guarda uma concretude territorial que, ao dessacralizar as nuvens, desencarna a distância, como tentamos observar no corpo deste texto. O modo de distribuição desigual e coincidente com o presencial das matrículas desta modalidade da mercadoria educação confirmam que a distância não passa de um discurso ancorado no senso comum. O nome EaD, portanto, contempla uma movimentação ideológica de igualdade de oportunidades típica do discurso mercantil liberal pautado na “racionalidade” do mercado.

Portanto, manter o EaD com este nome só pode ser feito, pela crítica, a partir de uma perspectiva de desconstrução do termo, não aceitando que ele seja, de fato, uma solução para os problemas que diz resolver. Se queremos criticar a Educação à Distância, é preciso desmascarar sua falácia educacional, mas também seu falseamento espacial. Deveríamos trocar a sigla para F.R.A.U.D.E, Formação Reducionista Automatizada e Disfarçada de Ensino, mas obviamente não basta anunciar o problema para que ele se resolva, pois apesar das palavras terem força, elas não são capazes de mudar as coisas isoladamente.

Portanto, é preciso compreender e politizar a distância, reconstruindo esta categoria espacial a partir daquilo que ela parece carregar: uma fragmentação temporal. A distância, em seu sentido mais cru, no dicionário mesmo, carrega uma ideia de um espaço entre dois corpos. Não existe, necessariamente, uma relação entre distância e um amplo ou longo alcance, como costuma ser atribuído à EaD. A distância também pode significar proximidade. E é exatamente aí que reside seu aspecto temporal. Não é a distância de disseminação do ensino que interessa ao capital, mas a distância entre quem “ensina” e quem “aprende”, construindo uma noção de falsa proximidade. É no pequeno distanciamento que o tempo surge como reificação espacial vantajosa para a mercantilização.

A possibilidade da assincronia das atividades, por exemplo, reside no fato de que a interlocução será realizada de duas formas: em primeiro lugar, sempre em aparente proximidade com a/o docente[14], e em segundo lugar, sempre segundo uma temporalidade ajustada ao usuário-estudante, uma aula just-in-time[15].

Mas não apenas as atividades assíncronas evidenciam o problema, o ensino remoto com uso e abuso das plataformas criadas pelo GAFAM[16] também estabelece um tempo fragmentado e eficiente na medida em que todas/os participantes migram de “sala” em “sala”, como se estivessem em um teletransporte, sem desfrutar da virtude do deslocamento presencial e lento, desfrutando da distância entre salas de aula entre uma atividade e outra, do encontro fortuito nos corredores, de um tempo de descanso e distração mas, sobretudo, sem conviver em um mesmo espaço com outras pessoas interferindo em sua aprendizagem de forma salutar. A temporalidade fragmentada também é resultante da forma “sala de aula virtual” na qual os olhares estão sempre direcionados para o mesmo lugar, a tela, como se aquela representação plana fosse uma síntese da realidade do convívio. Mas os tempos, ali, estão embaralhados, pois a realidade doméstica acelera, rompe, pressiona a maneira como cada participante, inclusive o docente, vivencia a aula, não é experiência coletiva efetiva, mas apenas seu simulacro.

Portanto, a constante proximidade com a tela, garantida pelos cabos subterrâneos intercontinentais, significa uma ruptura com algo precioso que a sala de aula preservava: o tempo público do ensino-aprendizagem. Esta é a grande perda. Não se trata apenas da simultaneidade da aula em um espaço presencial, trata-se do fato de que ela ocorria em um mesmo espaço compartilhado e com um tempo garantido para a reflexão e debate. O presencial é necessariamente síncrono. Não podemos esquecer dessa obviedade. A sala de aula não era apenas uma referência espacial porque, como sabemos, o espaço é, também, tempo. Uma aula realizada em um espaço compartilhado por pessoas (e não avatares) em um espaço comum constitui uma realização de tempo-espaço capaz de desacelerar, inclusive, o tempo do mercado, criando um ritmo de ensino aprendizagem capaz de possibilitar o mais fundamental em uma aula: a geração de dúvidas coletivamente compartilhadas. O tempo fragmentado do Ensino à Distância, ao contrário, é o tempo mercantil, fragmentado, das certezas e dos consensos. Este parece ser sentido concreto da distância.

Finalizando, esta temporalidade atomizada, garantida pela distância da proximidade virtual, muda, portanto, a finalidade do educar. Ao acelerar seu tempo, fragmentando-o, retirando os interstícios pedagógicos dos cafés, intervalos, recreios, descansos, o EaD consegue comprimir a tarefa docente, aprimorando a eficácia da distribuição de suas temporalidades através de um gerencialismo imposto a distância. Esta fórmula é perfeita para conseguir o necessário, comprimir o tempo de trabalho docente, aumentando a extração de mais-valor da força de trabalho segundo a fragmentação de suas atividades. Nada mais que um toyotismo educacional atualizado. E a coincidência dos espaços de incidência entre o ensino privado “presencial” e à “distância” demonstra que o sentido maior é a migração de um sistema para o outro.

Com todas as reconfigurações já existentes, o setor privado da educação tem conseguido algo impressionante. Apesar de acumular aproximadamente 80% das matrículas do ensino superior, isto é, quatro vezes mais que o setor público, o número de docentes contratado é praticamente o mesmo, segundo o SEMESP (a partir de dados do INEP), o total de docentes no ensino público é de 169mil, enquanto o privado contrata apenas 182mil para dar conta de toda a sua abrangência. A compressão do trabalho relacionado ao “ensino” é esmagadora, e a ilusão de que isso está gerando uma democratização do alcance e da oferta de “educação” é um alimento ideológico precioso para esta expropriação violenta do trabalho docente.

Nunca foi distância. Sempre foi compressão do tempo de trabalho.

[1] Vários excelentes textos têm tratado desta temática. Sugiro a leitura dos textos de demais colegas Colunistas do UàE que têm demonstrado as falácias e mistificações do EaD por diferentes aspectos de maneira bastante apurada e competente. Outros portais também tem abordado a questão de maneira constante como o Contrapoder (contrapoder.net), o EoL (esquerdaonline.com.br) mas, sobretudo, é importante acompanhar os debates, notas e lutas divulgados pelo portal do Andes-SN (andes.org.br).

[2] Em 2007 Mikhail Gorbatchev tornou-se garoto propaganda da famosa marca de produtos de luxo, posando para uma foto dentro de um carro que passava diante do muro de Berlim. http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL323386-9798,00-MIKHAIL+GORBATCHEV+E+GAROTOPROPAGANDA+DA+LOUIS+VUITTON.html

[3] Uma das melhores utilizações desta categoria, a meu ver, é sua interpretação de “A urbanização brasileira” onde o autor demonstra as especificidades do brutal processo de urbanização nacional a partir da materialidade do território brasileiro, incorporando o agronegócio como agente de urbanização.

[4] Recomendo o seguinte vídeo do canal “Nat and Friends” que, por mais que não seja exatamente crítico, é profundamente didático, sobretudo pelo exemplo que é tratado neste episódio (em inglês, com legendas): https://www.youtube.com/watch?v=H9R4tznCNB0&feature=emb_logo

[5] Existem experiência de sistema de transmissão e geração de dados via satélite, etc, mas são muito pouco disseminados e apenas para casos muito específicos.

[6] Julian Assange continua injustamente detido e aguardando julgamento para o início do ano. Aqui a campanha internacional contra sua extradição: https://dontextraditeassange.com/

Diversas notícias sobre o tema foram publicadas no portal do UaE: https://universidadeaesquerda.com.br/?s=assange

[7] A Sesunila – seção sindical do Andes na UNILA fez uma importante campanha de combate ao uso de plataformas privadas para o “ensino remoto” nas universidades públicas. Confira em seu portal do Facebook: https://web.facebook.com/photo?fbid=1156355524733438&set=a.1156355448066779

[8] O Coletivo PERIFAU tem produzido vídeos de divulgação da obra de Milton Santos. O primeiro que produzimos trata da verticalidade e sua racionalidade: https://www.youtube.com/watch?v=8e81Zz62N8M

[9] Os dados são da Agência Brasil: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/um-em-cada-quatro-brasileiros-nao-tem-acesso-internet

[10] Disponível em: https://intervozes.org.br/intervozes-e-conaq-apresentam-emenda-para-garantir-acesso-a-internet-em-comunidades-indigenas-quilombolas-e-pequenos-distritos/

[11] O SEMESP é uma organização patronal que usurpa, como é usual no Brasil, a identidade sindical. Assim, o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo, fundado em 1979, reivindica-se detentor de abrangência nacional hoje em dia. Ele produz um anuário chamado Mapa do Ensino Superior no Brasil, de cuja edição de 2019 foram retirados os dados citados nesta parte do texto. Disponível em: https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Semesp_Mapa_2019_Web.pdf. Os dados referentes ao mapa de 2020 foram publicados enquanto escrevia este texto, mas seu acesso está restrito a usuários cadastrados.

[12] Pode haver pequena variação nas porcentagens pois os dados populacionais do IBGE usados referem-se a 2020 e os dados do anuário do SEMESP a 2018, mas as pequenas alterações não influenciarão na análise realizada devido à sua pequena escala de incidência.

[13] Uma primeira versão deste texto circulou contendo um erro da análise da distribuição das matrículas de EaD, oriunda de uma confusão entre as Regiões Administrativas e os municípios de São Paulo, o que sugeria a possibilidade de confirmação de um apagão do EaD em determinadas áreas daquele estado. Após detectar este erro, revi os dados e retirei tal parte, mas a principal característica apontada, a coincidência da proporção das matrículas e entre EaD e presencial e seu caráter de substituição permanecem, ainda com mais reforço depois das contas refeitas, como importante elemento de análise e crítica sobre o discurso de ampliação do acesso ao ensino superior supostamente proporcionado pela “distância”.

[14] Frequentemente os docentes de Ensino à Distância são referenciados, inclusive em editais de contratação, como “tutores” numa declarada campanha de expropriação e precarização do trabalho docente.

[15] Diversas aulas presenciais começaram a ser dadas em contêineres nos últimos anos em vários campi, como foi o caso da UFRJ em inúmeros cursos oriundos do Reuni ou mesmo transferidos de edifícios sem condições de funcionamento devido à impossibilidade de manutenção causada pelo corte orçamentário e colapso infra-estrutural. Desde que isto aconteceu que as características da reconfiguração produtiva da acumulação flexível no setor educacional tornaram-se mais evidentes, daí à metamorfose de docentes em atendentes de call-center, ou quem sabe televangelistas, não demorou muito.

[16] Acrônimo de Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft.

As opiniões expressas nas colunas são de responsabilidade dos autores e não representam, necessariamente, as posições do Jornal.